Nachhaltigkeit ist ein hehres Ziel, das umfassende Änderungen in allen Lebensbereichen benötigt. Diesem Ziel steht heute insbesondere der enorme Bedarf an Rohstoffen einer immer weiterwachsenden Gesamtbevölkerung im Weg. Wie die zukünftige Entwicklung dahingehend aussieht und welche Pläne für eine effizientere Ressourcennutzung es bereits gibt, erläutert Prof. Dr. Mario Schmidt vom Institut für Industrial Ecology (INEC) der Hochschule Pforzheim in diesem Beitrag.

Migration, Klimaschutz, Corona-Pandemie – an Problemen, welche die Welt derzeit bewältigen muss, mangelt es wahrlich nicht. Alles hängt auch ein bisschen mit dem Megathema Nachhaltigkeit zusammen. Dieses wurde, zumindest offiziell, im Jahr 1992 auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro aus der Taufe gehoben. 2015 haben die Vereinten Nationen eine Agenda mit 17 Zielbereichen aufgestellt, die unter den Begriff „Nachhaltigkeit“ fallen. Seitdem reicht es nicht mehr, schnell mal zu behaupten, dieses Produkt oder jene Handlung sei nachhaltig. Der Begriff und das Konzept dahinter ist ausgefeilt und spielt eine große Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Nachhaltigkeit ist quasi der Weihnachtswunschzettel der Menschheit: keine Armut, kein Hunger, Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen, Gesundheitsversorgung, saubere Umwelt, keine Diskriminierung, Teilhabe und so weiter.

Schnell wird deutlich, wo die Bezüge der Nachhaltigkeit zu den heutigen Problemen liegen, insbesondere beim vom Menschen gemachten Klimawandel: Das Verbrennen fossiler Brennstoffe ist nicht nachhaltig und zieht riesige Probleme nach sich – auch die Migration, die unter anderem durch Umweltkatastrophen und Dürren infolge des Klimawandels und natürlich durch Armut ausgelöst wird. Selbst das Ausmaß der Corona-Pandemie ist Folge einer immer größer werdenden Menschheit mit dem Siedlungsdruck auf Naturräume und den zunehmenden Berührungen zwischen Natur und Mensch, die ein Überspringen von Viren aus der Tierwelt wahrscheinlicher machen.

So umfassend der heutige Nachhaltigkeitsbegriff ist, so schwierig ist die Lösung. Viele Fachleute meinen sogar, Nachhaltigkeit als Idealzustand gäbe es praktisch nie, man könne nur „nachhaltiger“ werden. Viele Ziele stehen zudem im Konflikt miteinander. Für manche Länder ist beispielsweise die Beseitigung der Armut und des Hungers prioritär, während Klimaschutz als vermeintlicher Luxus oder gar als postkolonialer Übergriff gesehen wird. Die Industrieländer leben dagegen in einem fast schon obszönen materiellen Reichtum, zumindest im weltweiten Vergleich. Die Sorge um Umwelt und Weltklima kann man sich in diesen Ländern leisten, genauso wie Verzicht auf so manchen Luxusgegenstand. Das Besondere am Nachhaltigkeitsansatz ist aber, dass die sozialen, ökonomischen und vor allem ökologischen Probleme gemeinsam gelöst werden müssen – und global.

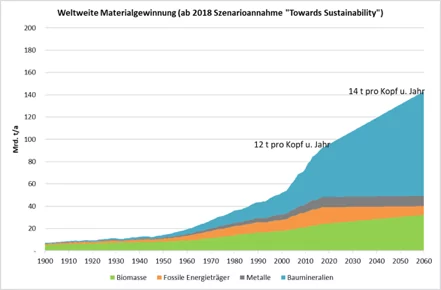

Am Beispiel der Rohstoffe lässt sich diese Entwicklung besonders gut aufzeigen. Seit 1970 ist der Materialbedarf der Menschheit um das Dreieinhalbfache gestiegen, die Weltbevölkerung hingegen hat sich „nur“ verdoppelt. Pro Person werden heute im Durchschnitt über zwölf Tonnen Material pro Jahr benötigt: Baumaterialien, Biomasse, Metalle und fossile Energieträger. In Deutschland sind es sogar 23 Tonnen. Bis 2060, schätzt die Umweltorganisation der Vereinten Nationen, wird sich der gesamte Materialbedarf der Menschheit noch mal auf fast 200 Milliarden Tonnen jährlich verdoppeln, pro Person wären es dann im weltweiten Durchschnitt 18 Tonnen pro Kopf. Selbst unter optimistischen Bedingungen – die Szenarien sprechen von „Towards Sustainability“ – wird der Bedarf steigen, der Wert läge dann bei 14 Tonnen pro Person und Jahr. Neben dem Bevölkerungswachstum ist eine weitere Ursache die Verringerung der Armut – was eben auch ein UN-Nachhaltigkeitsziel ist. Denn nur eine Milliarde Menschen leben heute in Wohlstand, wie wir ihn kennen, eine weitere Milliarde in bitterer Armut und die restlichen sechs Milliarden in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen. Der weltweite Bedarf an Wohnraum, Energie, Infrastruktur, Mobilität und einem gewissen materiellen Wohlstand ist groß, und für all das benötigt man weitere Rohstoffe. Die kann man entweder durch Recycling wiedergewinnen oder man kann effizient und schonend damit umgehen, aber insgesamt steigt der Bedarf kontinuierlich, und recycelt werden kann nur, was schon da ist. Deshalb wird die Gewinnung von Rohstoffen aus Bergwerken noch lange Zeit erforderlich sein, verbunden mit Eingriffen in die Natur und mit Umweltbelastungen.

Schätzungen besagen, dass etwa die Hälfte der menschengemachten Treibhausgasemissionen, die für den derzeitigen Klimawandel verantwortlich gemacht werden, allein durch die Gewinnung und Bereitstellung von Rohstoffen verursacht werden. Allein die Metallproduktion trägt zehn Prozent zu den globalen Klimagasen bei. Jeder sparsame Umgang mit Materialien und Rohstoffen ist deshalb auch ein Beitrag zum Klimaschutz, von den Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Biodiversität und anderen Umweltaspekten ganz zu schweigen.

Das Stichwort hierzu ist Ressourceneffizienz, und auf internationaler wie auf nationaler Ebene werden diesbezüglich seit einigen Jahren die Aktivitäten forciert. Die Bunderegierung hat jüngst ihr drittes Ressourceneffizienzprogramm verabschiedet. Unternehmen könnten ressourcenschonender produzieren und Reststoffe vermeiden, Produkte könnten materialsparender sein, das Recycling könnte gesteigert werden oder Konsumgewohnheiten könnten geändert werden. In Baden-Württemberg wurde das große Pilotprojekt „100 Betriebe für Ressourceneffizienz“ bei Unternehmen durchgeführt, mit vielen Beispielen, wie Material und damit auch Treibhausgasemissionen eingespart werden können.

Die versteckten Emissionen des Materialeinsatzes spielen auch bei den Klimabilanzen der Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. Konzentrierten sich Betriebe in der Vergangenheit darauf, ihre eigenen CO2-Emissionen zu verringern und Strom aus erneuerbaren Energien einzukaufen, muss man heute auch die Klimarucksäcke der eingekauften und importierten Vorprodukte und Rohstoffe berücksichtigen. Die von vielen Unternehmen ausgerufene Klimaneutralität ihrer Produktion ist deshalb oft eine Mogelpackung, die kritisch hinterfragt werden sollte.

Wie findet man sich in dieser komplexen Welt, in der alles miteinander verbunden ist, noch zurecht? Wie kann man Unternehmen, Handlungen oder Produkte nach verlässlichen Faktoren ökologisch bewerten? Die Umweltwissenschaften haben dazu in den vergangenen Jahrzehnten Methoden entwickelt, mit denen das möglich ist. Ökobilanzen, englisch: Life Cycle Assessments (LCA), sind ein Beispiel dafür. Mit ihnen kann man die Umweltbelastungen eines Produktes umfassend bewerten, über den gesamten „Lebensweg“ des Produktes.

Aber die wissenschaftlichen Methoden können das Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht ersetzen. Sie zeigen nur Entwicklungen auf und helfen dabei, Entscheidungen zu bewerten. Was bislang fehlt, sind genau diese Entscheidungen – auf staatlicher Ebene, aber auch bei jedem Unternehmen und bei jedem einzelnen von uns.

Prof. Dr. Mario Schmidt ist Physiker und Umweltwissenschaftler und hat in der Forschung und Ministerialverwaltung gearbeitet. Heute leitet er das Institut für Industrial Ecology und berät Regierungen und Unternehmen. An der Hochschule Pforzheim hat er Studiengänge zu Ressourceneffizienz, zu Life Cycle & Sustainability und ein Promotionskolleg gegründet.