Nachhaltigkeits-Potenziale von modularen Smartphones

Wenn wir unsere Welt nachhaltiger machen wollen, lohnt sich auch ein Blick auf unseren ständigen Wegbegleiter: das Smartphone. Darin ist eine Vielzahl wertvoller Ressourcen verbaut, die nur schwer recycelt werden können. Lösungen für dieses Problem versprechen Ansätze, die auf modulare und wiederverwendbare Smartphones abzielen. Wie weit die Forschung in diesem Bereich schon ist und wie die weitere Entwicklung aussehen könnte, schreiben Clara Amend, Anna Michalski und Stefan Schaltegger vom Innovationsverbund Nachhaltige Smartphones (INaS) der Leuphana Universität Lüneburg in diesem Beitrag.

Mehr als 200 Millionen Handys und Smartphones liegen laut einem Bitkom-Beitrag in Deutschland ungenutzt in Schränken und Schubladen – und mit ihnen wertvolle Ressourcen. Das sind 200 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Wie könnte man diesen Berg an ungenutzten Geräten verringern und dafür sorgen, dass „veraltet“ oder „defekt“ seltener zum Wegwerfgrund wird?

Smartphones enthalten eine Vielzahl wertvoller Metalle, aber auch Konfliktrohstoffe. Der größte Teil der Umweltwirkung wird durch die Lieferkette und Herstellung der Smartphones verursacht. Dabei zeigt eine Studie von Schischke et al. (2019), dass die Herstellung von Displays und Batterien im Vergleich zur Hauptelektronik, etwa RAM- und Flash-Speicher, Prozessor und Leiterplatten, im Allgemeinen weniger Treibhausgasemissionen erzeugt. Aber gerade aufgrund defekter Displays oder Batterien tauschen Smartphone-Nutzer:innen Geräte häufig aus. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt gerade einmal zwei Jahre (Wieser und Tröger 2017).

Außerdem steht der globale Smartphone-Markt aufgrund der Marktsättigung – acht von zehn Personen in Deutschland nutzen ein Smartphone – vor einer Stagnation; das zeigen Zahlen des Branchenverbands Bitkom 2019. Die Anzahl an verkauften Smartphones geht zurück. Gleichzeitig ist der Markt für Gebrauchtgeräte und Reparaturdienstleistungen im Aufschwung und es wird hier ein Wachstum prognostiziert. Insbesondere die weltweiten Umsätze für aufbereitete und gebrauchte Smartphones sollen sich laut Persistence Market Research 2017 von 2017 bis 2025 auf rund 40 Milliarden Dollar fast verdoppeln – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund neun Prozent. Damit wächst dieser sogenannte „Sekundärmarkt“ weltweit am schnellsten laut Counterpoint Research 2018.

Das Potenzial modularer Smartphones

Reparieren, aufbereiten, als Gebrauchtgerät weiterverkaufen: Der wachsende Sekundärmarkt verlängert die Lebensdauer von Smartphones und reduziert dadurch unerwünschte Nachhaltigkeitsprobleme. Allerdings können selbst professionelle Techniker:innen die dominierenden Smartphone-Designs – diese sind größtenteils verklebt – oft nur bedingt und sehr ineffizient reparieren. Zudem überwiegen sogenannte „sell more, sell faster“-Geschäftsmodelle der Geräte- und Telekommunikationsanbieter. Der schnelle technologische Fortschritt, an Mobilfunkverträge gekoppelte Smartphones sowie meist überproportional teure Reparaturen treiben Nutzer:innen dazu, ihr Smartphone schon nach kürzester Zeit auszutauschen. Auf der anderen Seite erhöhen Marktsättigungs- und Nachhaltigkeitsanforderungen das Interesse an modularen Designs und neuen Geschäftsmodellen. Darüber hinaus verzeichnen hohe Wachstumsraten bei Nischenakteuren wie dem niederländischen Hersteller Fairphone oder dem deutschen Hersteller Shift GmbH eine Nachfrage nach alternativen Smartphone-Designs. Dies zeigt, dass sich bei modularen Produktdesigns (MPD) Nachhaltigkeit und Rentabilität nicht ausschließen müssen.

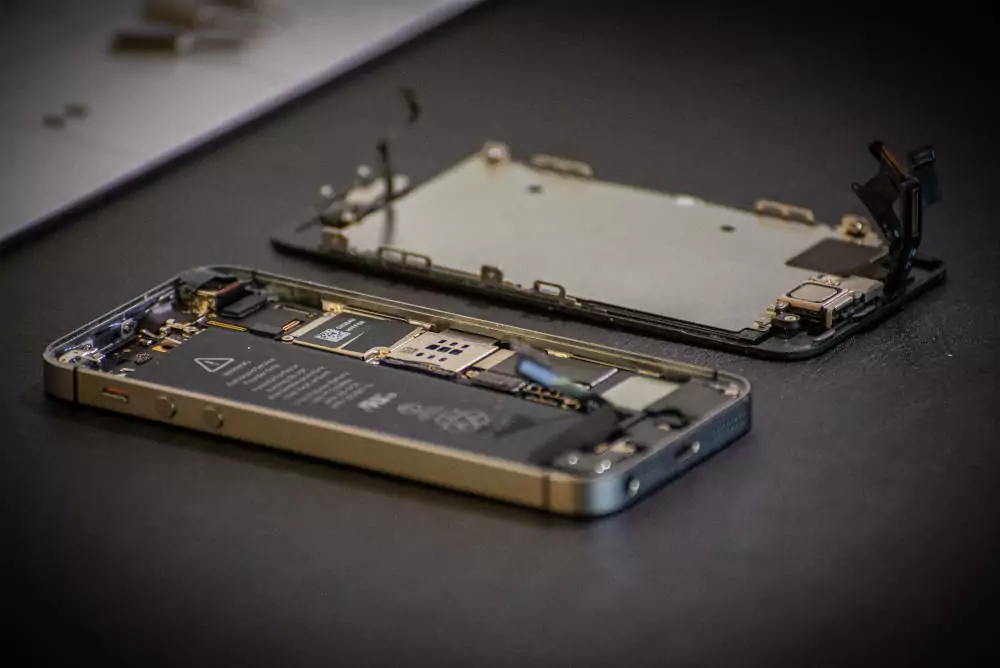

Modulare Smartphones sind einfacher auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu schrauben, aber auch zu erweitern als konventionell verklebte Geräte. Dadurch können sie durch Upgrades den technischen Fortschritt sowie sich wandelnde Konsumbedürfnisse abbilden und vereinfachen anfallende Reparaturen bei Defekten. Dies ermöglicht eine längere Nutzungsdauer, sodass die Zahl der Geräte und die damit verbundene schädliche Umweltwirkung sinken.

Mehrkonsum und hohe Kompetenz bei Nutzer:innen

Modulare Produktdesigns tragen nicht automatisch zu mehr Nachhaltigkeit bei, es kann auch zu Mehrkonsum führen. Zum Beispiel, wenn Nutzer:innen immer die neuesten Module ergänzen, obwohl sie diese nicht wirklich nutzen. Außerdem führt die Modularisierung zu zusätzlichem Materialverbrauch, denn in der Regel ist jedes Modul von einem Gehäuse ummantelt. Das Design setzt auf Nutzer:innenseite neben Akzeptanz und Interesse auch spezifische Nutzungskompetenzen voraus – beispielsweise das Wissen zu Reparaturmöglichkeiten oder das technische Verständnis für eine selbst durchgeführte Reparatur.

Wie können dem zusätzlichen Materialverbrauch und den unzureichenden Nutzungs-Kompetenzen entgegengekommen werden? Durch komplementäre Dienstleistungen wie Reparatur-Services und gute Reparaturanleitungen. Außerdem sind Pfandsysteme für die Rücknahme von Smartphones und ausgetauschten Modulen nötig, damit Module als Ersatzteile aufbereitet und Materialien recycelt werden können. Neben diesen auch schon bestehenden Dienstleistungen bieten sogenannte „Produkt-Dienstleistungs-Systeme“ die Möglichkeit, Rücknahme- und Reparaturprozesse zu automatisieren. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist der „Total Care“ Ansatz: Kund:innen zahlen gegen eine monatliche Gebühr für die Nutzung eines Smartphones, statt ein solches zu kaufen. Dabei behält das Unternehmen die Kontrolle über seine Geräte und die Nutzungsdauer, indem es der rechtliche Eigentümer bleibt. Wenn das Smartphone kaputt geht, übernimmt das Unternehmen die Reparaturen. So wird sichergestellt, dass das Smartphone auch weiterhin in Benutzung bleibt. Zudem muss das Smartphone bei Ende des Vertrags an das Unternehmen zurückgegeben werden. Zurückgenommene Smartphones können dann als aufbereitetes Gebrauchtgerät an die/den nächste:n Nutzer:in weitergegeben oder dessen noch voll funktionsfähigen Module für Reparaturen genutzt werden.

Gemeinsam weiterdenken: Innovationsverbund Nachhaltige Smartphones

Im Innovationsverbund Nachhaltige Smartphones (INaS) der Leuphana Universität Lüneburg forschen wir am Centre for Sustainability Management gemeinsam mit dem Institut für Integrierte Qualitätsgestaltung (IQD) der Johannes-Kepler-Universität Linz seit 2016 zur nachhaltigen Transformation des Smartphone-Markts. Gleichzeitig ermöglicht der INaS eine intensivere Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, unter anderem durch Workshops. Eine erste Workshop-Reihe von 2016 bis 2018 befasste sich mit verschiedenen Nachhaltigkeitsherausforderungen, um zirkuläre Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mitzugestalten. Unsere zweite Workshop-Reihe, die 2019 im Rahmen des vom Bundeswissenschaftsministerium geförderten Projekts „MoDeSt“ („Produktzirkularität durch modulares Design – Strategien für langlebige Smartphones“) startete, konzentriert sich auf Geschäftsmöglichkeiten für nachhaltiges modulares Produktdesign von Smartphones in der Kreislaufwirtschaft.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem ersten der drei Workshops: Modulares Produktdesign allein wird die Nachhaltigkeitsherausforderungen nicht lösen können. Wenn zum Beispiel ein reparierbares Smartphone lediglich ein Jahr genutzt wird, aber ein Rücknahmesystem für die Weiternutzung fehlt, ist es nicht zielführend. Nachhaltige Produktdesigns müssen also durch passende Geschäftsmodelle und Dienstleistungen ergänzt werden. Solche Szenarien mitzudenken und kund:innenzentrierte Dienstleistungen zu entwickeln, um die Lebensdauer von modularen Smartphones zu verlängern, wird Thema des zweiten Workshops sein.

Clara Amend ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Centre for Sustainability Management (CSM) der Leuphana Universtität Lüneburg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf zirkulären Geschäftsmodellen für nachhaltiges modulares Produktdesign sowie dem Nutzungsverhalten von modularen Smartphones. Aktuell unterstützt sie das Projektmanagement des Innovationsverbund Nachhaltige Smartphones 2.0 (INaS) im Rahmen des MoDeSt Projektes. Clara Amend absolvierte ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.), mit den Schwerkpunkten Technologie und Innovation sowie Digital Business, an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie ihren Master in Sustainable Entrepreneurship (M.Sc.) am Campus Fryslân der Universität Groningen in den Niederlanden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Schaltegger ist Gründer und Leiter des Centre for Sustainability Management (CSM) an der Leuphana Universität Lüneburg und des weltweit ersten MBAs zu Nachhaltigkeitsmanagement (MBA Sustainability Management). Er forscht zu unternehmerischem Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltigen Geschäftsmodellen, nachhaltigem Unternehmertum, Messung und Management von Nachhaltigkeitsleistung, Management von Stakeholder-Beziehungen sowie Methoden der operativen Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit.

Quellen

- Bitkom e.V. (2020). Deutsche horten fast 200 Millionen Alt-Handys. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys (September 10, 2020).

- Bitkom e.V. (2019): Smartphones Brechen Historischen Rekord. https://www.bitkom.org/Pre-sse/Presseinformation/Smartphones-brechen-historischen-Rekord (December 19, 2019).

- Counterpoint Research (2018): The Surprising Growth of Used Smartphones. https://www.counterpointresearch.com/surprising-growth-used-smartphones/ (January 10, 2020).

- Persistence Market Research (2017): Global Refurbished and Used Mobile Phone Market. https://www.persistencemarketresearch.com/mediarelease/refurbished-and-used-mobile-phones-market.asp (December 19, 2019).

- Schischke, K., Proske, M., Nissen, N. F., & Schneider-Ramelow, M. (2019). Impact of modularity as a circular design strategy on materials use for smart mobile devices. MRS Energy & Sustainability, 6, 1–16.

- Wieser, H., & Tröger, N. (2017). Exploring the inner loops of the circular economy: Replacement, repair, and reuse of mobile phones in Austria. Journal of Cleaner Production, 172, 3042–3055.